2025.01.16

家を建てる時にかかる費用はどれぐらい? 注文住宅は土地あり、なしでどのぐらい違う?

家を建てる際、土地の有無や住宅の構造、階数によって、必要な費用は大きく変わります。土地以外に様々なコストが加わりますし、昨今の資材価格や人件費の高騰にも影響を受けます。この記事では家を建てるために必要な費用の内訳、土地あり・土地なしによる建築費の違い、流行の平屋が持つメリットとデメリット、さらには最近の価格高騰が及ぼす影響について詳しく解説します。理想の家づくりを計画する際の参考にしてください。

注文住宅を建てるまでの流れに関する詳細は、下記記事をご覧ください。

⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」

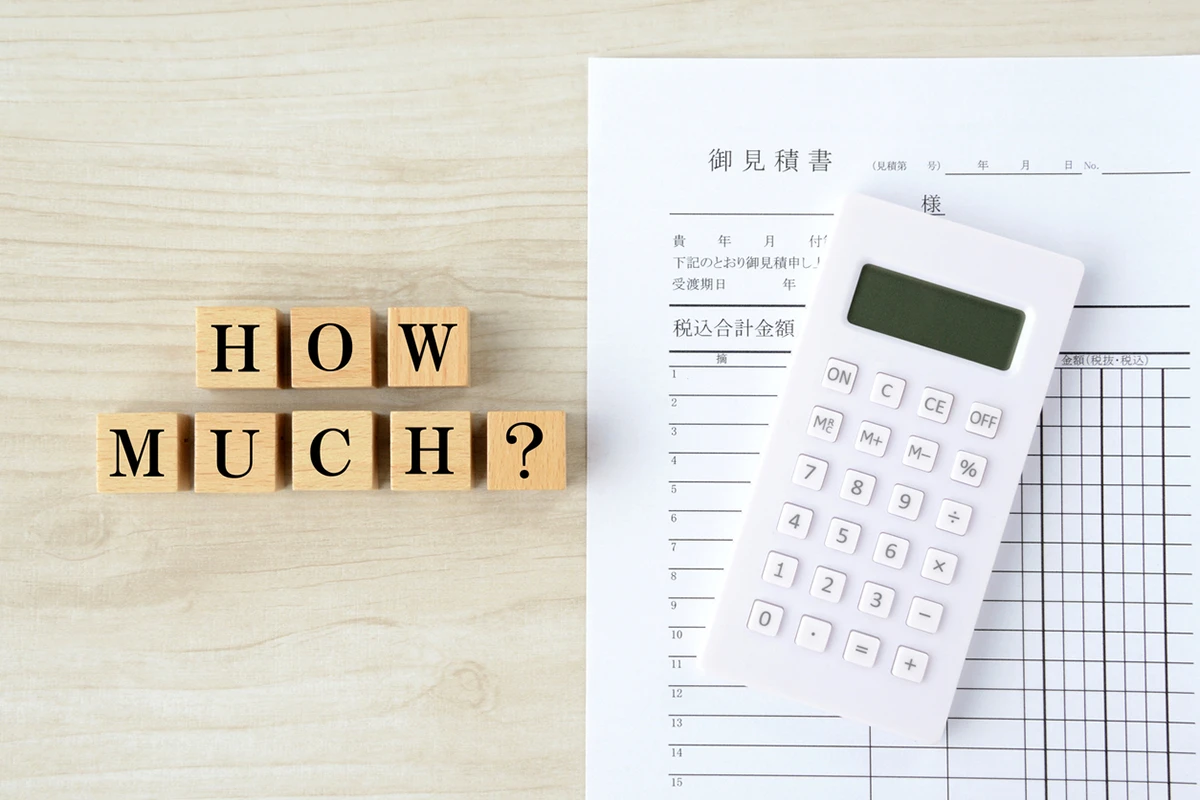

家を建てる費用の内訳と基本知識

家を建てる際は建築費用だけでなく、頭金や諸経費なども含めたトータルなコストを理解することが重要です。最初に総額を把握していないと、思わぬ資金ショートを起こしてしまいます。このセクションでは注文住宅を建てる場合、それぞれの費用感や頭金を余分に入れる場合、少ない額にする場合の注意点をお伝えします。

●注文住宅の基本的な費用内訳とは?

注文住宅を建築する場合は、次のような費用がかかります。

住宅を建てるための費用

・建物建築費

・地盤調査費用

・地盤改良費用

地盤の強度、建てる建物の構造、階数で大きく変わります。

・設計料

工務店・ハウスメーカーが設計をするのか、設計事務所に図面を書いてもらうのかで大きく変わります。

・水道やガス、電気などライフラインの引込費用

土地にインフラが整っていなければ必要となります。水道やガスの本管が敷地から遠い場合はその分、費用がかかる場合もあるので注意が必要です。

・エクステリア工事費

土地の大きさや、オープン外構にするか、クローズド外構にするかで大きく変わります。土地が大きくなればなるほど、外構費用も高くなり、オープン外構よりも塀や門扉で囲うクローズド外構の方が費用は高くなります。

・建物表題登記、建物保存登記

・エアコン代:家電量販店に表示されている木造〇畳用という表記は、1960年代の住宅を基準としたものとなっているため、現在の高い断熱気密性を持つ住宅には一概に当てはまりません。日射遮蔽や開口部を考慮して、建築士に確認することで費用が抑えられます。

土地購入費用

・土地代(土地なしの場合)

・仲介手数料

・所有権移転登記費用

・不動産取得税

3年以内に要件を満たした住宅を建築した場合、一定の減額措置があります。

・造成費用

土地の形状によっては地盤の切り下げや盛り土が必要となる場合があります。場合によっては資金計画も数百万単位で変わるので要注意です。

・固定資産税

●住宅ローン関連

・融資手数料

・融資保証料

・抵当権設定費用

・印紙代

●その他費用

・引越し費用

2月頃から費用が上がり始め、3月4月頃がピークとなります。特にこだわりがなければ、2月から4月の引越しを避けると費用を抑えることができます。

●家の建築費用 頭金はどれぐらい必要?

頭金は一昔前まで総建築費用の10%から20%入れるのが良いとされていましたが、現在の住まいが持ち家なのか賃貸なのか、頭金を貯めるのにどのくらい時間がかかるのかで変わってきます。

ライフプランも踏まえて住宅を建てる際はファイナンシャルプランナーなどに相談するのも一つの方法です。

土地あり・土地なしで変わる費用の違いとは?

土地を所有している場合と、新たに購入する場合では、必要な費用が大きく変わります。土地がない場合は土地の取得費が加算され、高額になります。土地の有無による費用の違いを具体的に見ていきましょう。

●土地がない場合の費用総額の目安【都市部 vs 郊外】

土地なしの場合は都市部と郊外で土地の取得費が大きく異なります。例えば、都市部では土地の坪単価が100万円以上になるケースも珍しくありません。一方、郊外では坪単価が10〜50万円程度という地域が多いので費用を抑えることができます。

また、郊外の方が土地の広さに余裕があるため、注文住宅を設計する際の自由度が高まるというメリットもあります。逆に都市部の限られた敷地に住宅を建てる場合は、建築費が割高になる可能性があります。

さらに、進入路が狭いと資材を小分けにして運んで搬入したり、大型の重機が進入できないケースがあるなど、結果的に運賃のアップや工期の延長で建築費が割高になりがちです。

加えて、郊外の場合は土地の広さに余裕がありますが、その分外構費用が割高になります。

●土地がある場合に必要な追加費用とは?

土地ありの場合で整形地なら、建築費用を抑えて工事できますが、所有している土地が田舎の農地や山林だと、住宅を建てるために整地や造成に加え、インフラの整備等をしなければならないケースもあります。

もし、所有する土地に上水道の引込がない場合、敷地の前面道路に水道管の本管が埋まっていたとしても引込費用がかかりますし、本管までの距離が遠い場合はかなりの費用がかかることもあります。

ご両親や親戚が田舎の土地を譲ってくれたけど、宅地造成費用に想定外のお金がかかってしまって、結局は購入したのとあまり変わらなかったということもよくあります。

家の建築費用 平屋のメリットと注意点

平屋住宅は階段を使わない利便性や年齢を重ねてからの上下階の移動がないこと、2階の重さを支える必要もなく比較的開放的なLDKが取れること、核家族化が進み、昔ほど大きな住宅が必要ではなくなったこと、ミニマルでシンプルな暮らしがおしゃれで便利だと感じる層が増えたことなどから、最近、人気となっています。

一般的に平屋住宅は2階建て住宅に比べて建築費が高いといわれていますが、このセクションでは平屋の建築費や平屋に適した土地、土地を購入した場合の建築費例をシミュレーションしながら詳しくお伝えします。

●平屋の建築費は本当に高いのか?

なぜ平屋の建築費が高いといわれるのか考えてみましょう。

平屋住宅は同じ広さ(例えば床面積110㎡)の2階建て住宅に比べて屋根と基礎が大きくなります。2階建ては110㎡の半分、55㎡が1フロア当たりの広さになるので、屋根も基礎も大体55㎡に近くなりますが、平屋の場合は屋根と基礎の両方がおよそ110㎡になります。これが同じ広さの2階建てに比べて平屋が高くなるといわれる要因です。

ただし、間取りベースで考えると、2階建ての110㎡には階段の面積が概ね6.6㎡程度含まれているので、その分を平屋の110㎡から引くと建築費の差は縮まります。また、2階建て住宅は廊下の面積が多くなる傾向がありますので、その分も平屋住宅から引けると考えると建築費はさらに縮まっていきます。

例えば、同じ広さの部屋を持つ4LDKの住宅を平屋と2階建てで作った場合を考えてみます。

2階建て住宅が110㎡の建物だった場合、平屋で同じ大きさの間取りを確保した時に、階段等を差し引いて100㎡になったとしましょう。

一坪あたりの建築単価(坪単価)が仮に80万円、平屋は1割高の88万円だった場合

・2階建て

110㎡=33.27坪

33.27坪×80万円=約2661万円

・平屋

100㎡=30.25坪

30.25坪×88万円=約2662万円

と、その差はほぼなくなります。

●平屋に適した土地の条件と取得費用

では、建築費以外の費用で差があるかどうか考えてみましょう。

2階建てと同じ広さの平屋を建てたい場合、一般的には平屋の方が広い土地を必要とします。こちらも110㎡の建物を建てるとして考えてみましょう。

2階建ては1フロア当たりの面積が55㎡で平屋は110㎡となります。

建蔽率60%の土地に建てる場合、最低限必要となる土地の面積は

2階建て 55㎡/60%=91.67㎡

平屋 110㎡/60%=183.34㎡

と平屋の方が広くなります。

実際は郊外で住宅を建てる場合、駐車場も計画することがほとんどなので、2階建て住宅の土地の面積は先ほどのシミュレーションより車2台分の駐車スペースである35㎡程度広くなると思われますが、それを考慮しても平屋を建築する場合はより広い土地が必要となります。

土地が広くなると外構工事にかかる費用も大きくなる点に注意が必要です。平屋を建てたい場合は、比較的広い土地が必要となることから、坪単価が安い郊外の土地を購入する方が建築しやすいでしょう。

それでは、2階建てと同じ広さの平屋の建築費用が、どのくらいかかるかシミュレーションし、比較してみます。

条件

建築費 2600万円 土地の価格 坪30万円

外構工事費用 1㎡あたり1.5万円

2階建ての場合

建築費 2600万円

土地購入費 126.67㎡ ÷ 3.30579㎡(1坪) × 30万円 = 約1150万円

外構工事費用 126.67㎡ × 1.5万円 = 190万円

建築費用総額 2600万円+1150万円+190万円 = 3940万円

平屋の場合

建築費 2600万円

土地購入費 183.34㎡ ÷ 3.30579㎡(1坪) × 30万円 = 約1664万円

外構工事費用 183.34㎡ × 1.5万円 = 275万円

建築費用総額 2600万円+1664万円+275万円 = 4539万円

以上のシミュレーションからもわかるように、建築費が同じでも広い土地が必要になる平屋住宅の方が、土地の坪単価が同じエリアで建築する際は建築費用総額が大きくなります。

予算感を2階建ての建築費用総額と同様に抑える場合は、土地の購入費用を600万円ほど下げる必要があるため、坪単価20万円くらいで購入できる郊外のエリアで土地を探すことになります。

上記のシミュレーションは建物の大きさと建築費用を同じにした場合の平屋と2階建てのシミュレーションですが、一つ前のシミュレーションでもお伝えしたように、平屋の場合は基本的に階段が不要であり、廊下は2階建て住宅より少なくする事も可能なので、その分建物の大きさは小さくなり、必要な土地の大きさも併せて小さくする事ができます。

さらに、ミニマルな暮らしを求める場合は、部屋を小さくしたり、部屋数自体を減らすことで、坪単価を変えずに、土地を探すこともできます。

資材価格・人件費の高騰が建築費用に与える影響

近年は資材価格と人件費の高騰が家づくりに深刻な影響を及ぼしています。特に、2020年以降の「ウッドショック」による木材価格の上昇と、鉄やコンクリートなどの建築資材が値上がりしたこと、住宅の高性能化が住宅建築費を押し上げる要因となっています。また、大工や職人の人材不足も深刻化しており、施工費用全体が増加しています。本セクションではこうした背景を解説するとともに、費用を抑えるための具体的な対策についてご紹介します。

●昨今における資材価格の高騰とその背景

2020年以降、住宅建築に必要な資材の価格が大幅に高騰しています。そのきっかけの一つが「ウッドショック」と呼ばれる木材価格の急騰です。これは世界的な木材需要の増加や新型コロナウイルスの影響による物流の停滞が要因です。特に北米市場での木材需要が高まり、日本への供給が減少したことで、国内価格にも影響が及びました。

さらに、木材以外にも鉄やコンクリート、アルミニウムといった建材の価格が上昇しています。この背景には経済の回復基調に伴う世界的な需要の増加や、エネルギー価格の上昇が挙げられます。例えば、鉄鋼の価格は中国を中心とする需要の増加によって上昇を続けており、住宅の骨組みや基礎工事の費用が上がる傾向にあります。

また、円安による影響も大きく、原材料を輸入に頼る石膏ボードなどは、円安や原油価格の高騰による影響を受けます。

こうした資材価格の高騰は建築費用全体を押し上げる要因となっており、一般住宅でも2019年と2023年の建築費を比べると約18%上昇 しました。

●人件費の増加と施工費用への影響

建設業界では資材価格の高騰に加えて人件費が増加しています。その背景には大工や職人の高齢化と若手の人材不足があります。現在、住宅建築を支える熟練の高齢職人が引退時期を迎える中で若手の補充は進まず、業界全体で人材不足が課題となっています。

このような状況下では職人の取り合いが発生し、人件費が高騰する結果を招きます。特に地方から都市部への職人流出や、大手建設プロジェクトへの人材集中が影響し、住宅の施工に必要な人手が確保しづらくなっています。その結果、施工期間の延長や追加費用の発生が住宅の建築費用にも影響を及ぼしています。

また、働き方改革や労働環境改善の動きも人件費増加の一因です。例えば、労働時間短縮のために新たなシフト体制を導入したり、福利厚生の充実化を図ったりする企業も増えており、それが施工費用全体に反映されてきています。

●建築費用の高騰にどう対処するか

建築費用の高騰に対処するためには、省エネルギー・創エネルギーの活用、メンテナンスコストの削減を組み合わせ、長期的な視点でコストの最適化を目指すことが重要です。

まず、省エネルギーでは断熱等級6以上の高断熱化と高気密化、日照の最適化を図ることで、冷暖房効率を向上させ、光熱費を大幅に削減可能です。また、エネルギー効率の高いエアコンやエコキュート、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)の活用も有効です。次に、創エネルギーとしては太陽光発電や蓄電池を導入し、発電した電力を家庭で使用・蓄電することで電力コストを抑えられます。電力会社から極力電力を購入しない生活を送るために家電や給湯はタイマーを活用し、できるだけ太陽光発電が稼働している時に使うことで電気料金を抑えられます。

補助金の活用もコストを抑えるためには必要です。2024年度の補正予算で決定した脱炭素志向型住宅の導入支援事業における補助金は160万円となっています。補助金を取得するために要求されているスペックは高いものですが、要求を満たすとランニングコストを抑えられる住宅となるので積極的に活用したいところです。

メンテナンスコストについては屋根や外壁の塗り替えや張り替え・葺き替えが大きな割合を占めることになるため、建築時にコストがかかったとしてもメンテナンスコストの安い外装材を選択することが将来の修繕費を抑えることになり、40年というスパンで考えると最もコストパフォーマンスに優れた結果となります。これらの工夫を通じて高騰する建築費用に対応しつつ、費用を抑えながら長く快適に住める家づくりを考えてみてはいかがでしょうか。

結論:あなたにとって理想の家を無理なく建てるために

家を建てる時の費用は土地の有無や建物の構造、頭金の準備状況によって大きく変動します。例えば、土地なしの場合なら都市部では高額な土地代がかかる一方で、郊外では外構費用が高くなることがあります。土地ありの場合でも田舎の山林や農地を整備する造成費用の発生が想定されます。

また、平屋住宅は2階建てに比べて広い土地が必要となる場合があり、費用の総額が高くなることもありますが、工夫次第で予算内に抑えられるケースもあります。頭金をどのくらい準備するかということも、住宅ローンの返済や資産運用に影響します。

資材価格や人件費の高騰が続く中、長期的な視点でランニングコストを抑える省エネ設計を取り入れ、理想の住まいを無理なく実現しましょう。