2025.09.19

軒天とは? 軒下・軒裏はどこ? 意外と知らない住宅の重要部分が担う役割 外壁とのトータルコーディネートでおしゃれに!

屋根の裏側にある「軒天」という部分には、延焼防止等の重要な役割があります。外観のデザインにも少なからず影響を与えるため、見た目がおしゃれであることもポイントとなります。

そこで、本記事では軒天の基本的な情報を整理した上で、おすすめの色を選ぶ時のコツや建築事例についてご紹介します。

屋根の形状に関する詳細は、下記記事をご覧ください。

⇒「ファサードには屋根の形状が大きく影響! 陸屋根、片流れ屋根等どれを選ぶ?」

注文住宅を建てるまでの流れに関する詳細は、下記記事をご覧ください。

⇒「家を建てるまでの流れが知りたい! 年収や頭金はどれぐらい必要? 注文住宅の基礎知識」

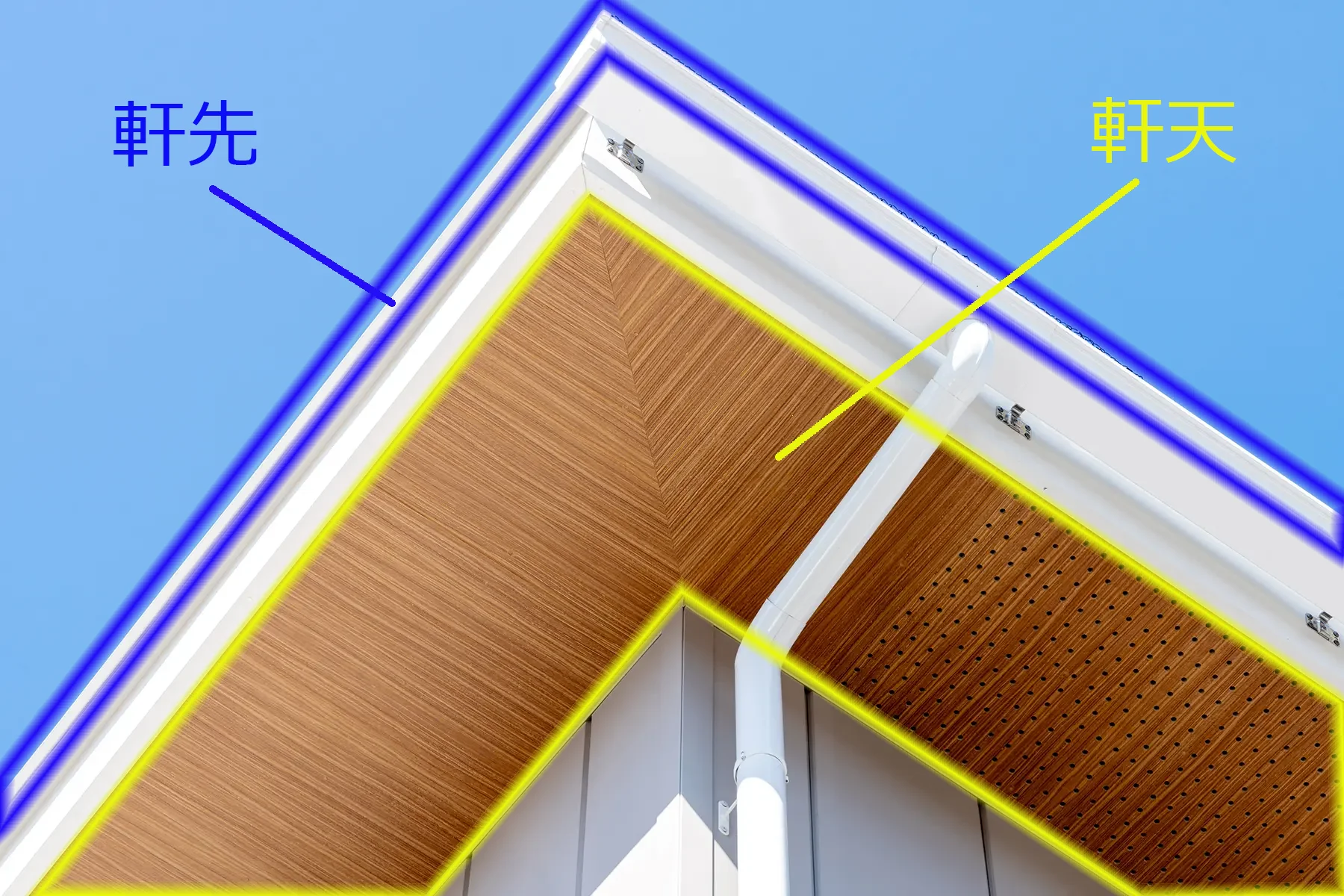

軒・軒天とは何?

●軒とは

「軒(のき)」とは、建物の屋根で外壁よりも外側に突き出している部分のことを指します。軒は建物の外観を形づくるだけでなく、雨や日差しを遮る機能を持ち、暮らしの快適性や建物の耐久性に大きく関わります。「軒の出(のきので)」は軒の長さを指す言葉になります。

●軒天とは

「軒天(のきてん)」とは、軒の裏側に取り付けられる仕上げ材のことを指します。建物の屋根から外壁を越えて張り出した部分で、「軒裏(のきうら)」と呼ばれることもあります。

軒の裏側を覆うことで建物の美観を保つだけでなく、雨風やほこり、鳥や虫の侵入を防ぐのも主な役割です。素材には金属、不燃材(ケイカル板、スラグ石膏板など)、木材、モルタルなどが使用され、建物の種類や用途によって耐久性や防火性能等に優れた素材が選ばれるのが一般的です。

また軒天は通気性が求められるため、通気口が設けられる場合もあります。軒天を設置することで建物全体のデザイン性を高めるとともに、屋根裏の湿気を適切に排出する役割も担っています。

●軒先とは

「軒先(のきさき)」とは、軒の先端部分のことを指します。「軒口(のきぐち)」や「軒端(のきば)」と呼ばれることもあります。

●軒下・軒裏との違い

「軒下(のきした)」とは屋根の張り出し部分の下の空間全体を指し、雨宿りの場所としてもなじみ深い名称で知られています。

一方、「軒裏」は軒天と同義で仕上げ材そのものを表します。つまり、軒下=空間、軒裏=仕上げ材、という違いがあります。

●軒と庇の違い

軒は先述の通り屋根の飛び出した部分のことで、「庇(ひさし)」は、窓や玄関ドアなど建物の開口部の上に設置する小さい屋根のことをいいます。役割としては同様で、雨や日差しを遮る機能を持ちます。

※庇の例

軒天のメリット 主な役割・機能

●防火・火災発生時の延焼防止

建物が密集している地域では、隣家で火災が発生した際は、軒天にも炎が燃え移るリスクがあります。そのため、ケイカル板や金属製など、不燃性や耐火性の高い素材が選ばれます。これによって建物全体の耐火性能が向上し、災害時の被害を最小限に抑えることが可能です。

ただし、防火仕様は法律や地域の規制に基づいて選定する必要があるため、新築やリフォーム時は住宅会社や施工業者に確認しましょう。

●外壁の劣化防止

軒天は屋根から流れる雨水が外壁に直接当たるのを防ぎ、外壁の劣化を抑える重要な役割を担っています。特に雨風が強い地域では、外壁が水分を吸収することで起こる剥がれや腐食、カビの発生を防止できるのがメリットです。

また、太陽光による外壁の色褪せや劣化を軽減する効果もあります。軒天があることで建物の耐久性が向上し、長期的なメンテナンス費用の削減にも繋がります。

●外観のデザイン性向上

軒天は外観のデザインを引き締める要素としても重要です。素材や色、仕上げを工夫することで、建物全体がより洗練された印象になります。

具体的な例としては木目調や塗装仕上げなど、デザイン性を重視した選択肢が豊富に揃っています。軒天の色を外壁や屋根の色と調和させ、統一感のある外観にコーディネートしましょう。

デザイン性の高い軒天でより玄関がおしゃれになります。玄関についての記事もご覧ください。

⇒「玄関ポーチとアルコーブの違いとは? サイディングで彩る「両入隅」のおしゃれな玄関デザイン」

●屋根裏の換気

適切な換気は建物の耐久性や快適な居住性を保つ上で重要です。軒天には通気口が設けられることがあり、屋根裏の換気を促進するメリットをもたらします。

換気によって屋根裏にこもる湿気を排出し、結露やカビの発生を防止します。また、夏場の屋根裏が高温になるのを抑える効果もあり、室内の温度上昇が軽減されてエアコンの効率が向上することもあります。

●日射遮蔽による夏場の省エネ効果

軒天を深く設けると真夏の強い直射日光が室内に入り込むのを防げるので室温の上昇が抑えられます。その結果として冷房の効率が上がるため、光熱費の削減や省エネにつながるメリットが望めます。

特に南向きの大きな窓が設置されている住宅では、軒の深さを調整することで日差しがコントロールできるため、夏場でも快適に過ごせる環境をつくることができます。

軒天のある家のデメリット

●建設コストが増加

家の軒を深くする設計にすると、屋根や外壁の施工範囲が広がるため、その分材料費や施工費がかさむこともあります。特に軒の出を深くした場合は、構造的に補強が必要となるケースもあり、コストの増加につながります。デザイン性や機能性を優先するあまり予算を超えてしまうこともあるため、設計段階で軒をどこまで出すか検討して全体のバランスを見ながら予算配分を決めることが重要です。

●狭小地では軒を出すことが難しく、居住スペースが狭くなることも

狭小地や変形地では、敷地条件の関係で軒を深くすることが難しい場合があります。建ぺい率や容積率の制限で建物の配置がシビアになるため、軒の面積を広く取ると建物本体の面積が削られ、室内の居住スペースが狭くなってしまうこともあります。

狭小地で軒が十分に設けられない場合は壁の断熱性能を高めたり、高断熱の窓を採用したりするなどの方法を検討すると良いでしょう。

軒天におすすめの色|外壁とコーディネートするおしゃれな施工事例

ここでは、軒天におすすめの色を具体的な施工事例でご紹介します。外壁に合わせてコーディネートすることで外観をおしゃれに仕上げましょう。

●白

白い軒天は清潔感があるため、建物全体を明るく見せる効果があります。外観をすっきり仕上げたい場合に白はおすすめの色で、北欧風・シンプルモダンの住宅との相性も抜群です。

また、白は光を反射するので日陰になる軒下空間を明るく演出できるのもメリットです。玄関まわりやアプローチに取り入れると、訪れる人に爽やかで清潔な印象を与えることができます。

●グレー

グレーは落ち着いた雰囲気と高級感を兼ね備えていることから近年人気が高まっています。白や黒といったモノトーンの外壁と組み合わせると、都会的でシックな印象を演出することができるので、インダストリアルデザインやシックモダンな住宅に最適です。

グレーの良さは「中間色」としての調整力にもあります。外壁や屋根に印象の強い色が使われている場合でも、グレーを軒天に使うことで全体のバランスを整え、全体を落ち着いた雰囲気にまとめてくれます。さらに、淡いグレーを選べばやわらかく上品な印象になり、濃いグレーを選べば重厚感やモダンなイメージを強調でき、幅広いスタイルに対応可能なメリットを持っています。

●ベージュ

ベージュは温かみがあるので自然素材を取り入れたナチュラルテイストやカントリースタイルの住宅とよく合います。周囲の植栽や庭の緑とも調和しやすく、やわらかな印象を醸し出すため、街並みにもなじみやすい色といえます。

また、汚れが目立ちにくい点もベージュの持つ実用的なメリットです。外観をナチュラルに仕上げたいけれど、メンテナンスの負担は減らしたい、という方にも選ばれています。外壁を白や淡いブラウン系にした場合は特に相性が良く、温かみと落ち着きを兼ね備えた外観を実現できます。

●木目

木目調の軒天は自然のぬくもりを感じさせるため、和風やモダンなデザインの住宅に適しています。建物の周辺に植栽がある場合、自然との一体感でよりおしゃれな印象に仕上がります。

ただし、本物の木材を使用する場合は、定期的なメンテナンスが必要です。お手入れの手間を減らすには不燃材等でできた木目調軒天材を使う方法があります。こちらは本物の木材を思わせるデザインでありながら、耐久性にも優れているのでメンテナンスが簡単です。

●黒

黒はスタイリッシュでモダンな印象をもたらすので、外壁が白やグレーの住宅にアクセントとして使用されます。一方で黒の外壁と合わせて一体感を強調し、重厚で格好いい印象にすることもできます。

ただし、高級感を演出できる一方でホコリやクモの巣等の汚れが目立ちやすい点には注意しましょう。また、暗い印象を与えてしまう場合もあるため、家のデザインに応じてアクセントとして部分的に使うのもおすすめです。

軒天に使われる素材の種類

ここでは、軒天の素材の種類についてご紹介します。主な素材を知っておくことで、ご自宅に合ったタイプを選んでみてください。

●金属

金属で作られている軒天の材料には、アルミやアルミ亜鉛合金めっき鋼板などが使われることが多く、サビに強く耐久性や耐食性に優れているのが特徴です。また、劣化しにくいので長期にわたってメンテナンスの手間を抑えられるのも大きなメリットです。

金属ならではのシャープでスタイリッシュな質感はモダンなデザインの住宅と相性抜群で、外観全体をクールで洗練された雰囲気に仕上げられます。外壁と軒天の素材感に統一感が生まれるとシンプルでありながら存在感のあるデザインになります。

ただし、他の素材に比べて初期コストがかなり高くなるため、デザイン性や耐久性とのバランスを見ながら選択することが大切です。

●不燃材(ケイカル板、スラグ石膏板など)

不燃材は火災対策を目的とした素材で、一般的にはケイカル板やスラグ石膏板が使用されます。耐火性能が高く耐久性にも優れているため、軒天の素材として多用されています。価格も比較的リーズナブルなことに加え、表面の塗装次第で様々なデザインに対応できる点もメリットです。

●木材

木材はぬくもりを感じさせる自然の素材で、築年数の古い住宅に多用されています。一般的にはベニヤ板に塗装して仕上げられており、価格が安いことが特徴です。

ただし、木材は湿気やシロアリによる劣化のリスクがあるため、防腐処理や定期的なメンテナンスが必要です。また、防火性が低いというデメリットもあり、地域によっては使用が制限される場合があります。

●モルタル

モルタルはセメントに砂等を混ぜたもので、耐久性や耐火性に優れた素材といえます。外壁をモルタルで仕上げてある場合の多くでは軒天も合わせて施工されています。しっかりとした施工によって長持ちする軒天となるのがメリットです。

しかし、一方ではひび割れや経年劣化による剥がれが発生しやすく、定期的な補修や再塗装が求められます。また、施工には職人の技術が求められるため、コストが高くなりがちな傾向も見受けられます。

軒天でよくある疑問|失敗しない方法とは

ここでは、軒天のよくある疑問をご紹介します。新築やリフォームで失敗するのを防ぐために、ぜひチェックしてみてください。

●木板の軒天は腐食が起こる?

木材は湿気や水分に弱いという特徴があり、軒天が雨や湿気にさらされる環境下にあると、腐食が起こりやすくなります。また、これに伴ってシロアリ被害やカビの発生も懸念されます。

こうした事態を防ぐための対策としては、防腐処理や撥水塗装を施すことが重要です。また、木目調の印刷が施された不燃材の軒天にする方法でも腐食のリスクを軽減することができます。

●軒天の構造を「準耐火」にする必要はある?

軒天を準耐火構造にすることが必要かどうかは、建物の用途や地域の防火指定区域の条件によります。例えば、都市部や密集地では準耐火構造が義務付けられている場合があります。この場合は不燃材としてケイカル板やスラグ石膏板などを使用するのが一般的です。

事前に施工業者や専門家に相談し、建築基準法や地域の規制を確認して適切な材料を選びましょう。

●リフォーム・メンテナンスの目安

軒天のリフォームやメンテナンスは、一般的に10〜15年を目安に検討すると良いでしょう。ただし、ひび割れや剥がれ、汚れの蓄積が見られる場合は早めの対応が必要です。

木材の場合は腐食の有無を定期的にチェックし、不燃材の場合は塗装の剥がれや接合部分の劣化がないか確認します。また、汚れやクモの巣が目立ちやすい箇所は定期的な清掃を心がけて長持ちさせるための工夫をしましょう。

まとめ

軒天は普段あまり意識することのない部分ですが、外観の印象や建物の耐久性に大きく関わる重要な要素です。素材や色の選び方次第で家全体の雰囲気を大きく変えることができるため、計画の段階からこだわりを持って検討する価値があります。

最近は木目調や黒など、デザイン性の高い軒天を取り入れ、外壁や屋根とのコーディネートを楽しむ人も増えています。実例を参考にして自宅のスタイルに合う色や素材を選べば、より完成度の高い住まいを実現することができるでしょう。

ニチハでは、外壁との「ワンランク上」のコーディネートを楽しめる豊富なカラーバリエーションの軒天をご用意しています。

詳しくはこちらのページをぜひチェックしてみてください。